‘O Scagnanome: Un’eredità culturale a rischio estinzione

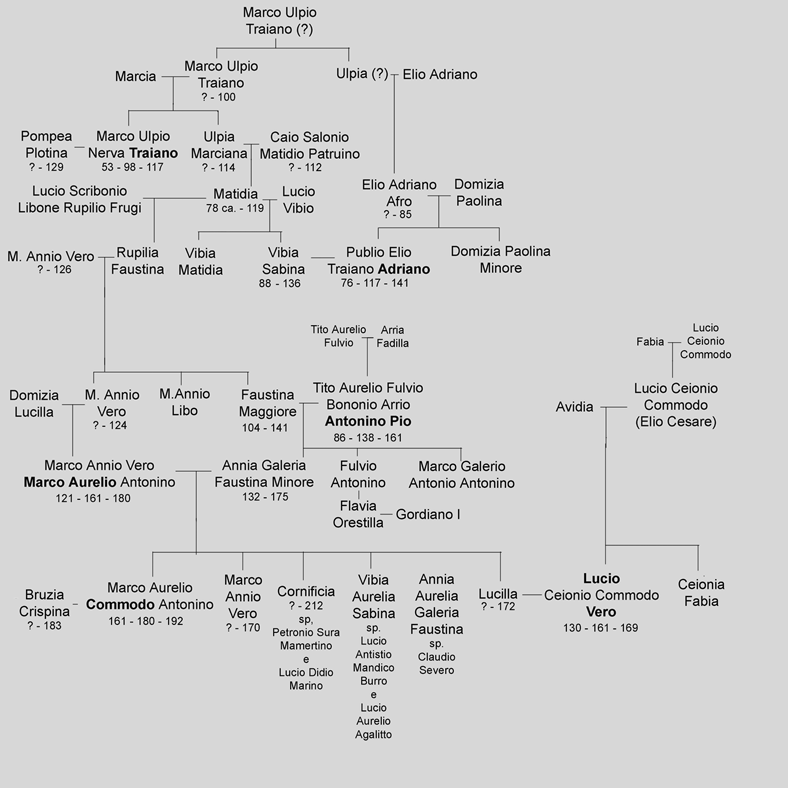

Per millenni, sin dall’ascesa di Roma a potenza imperiale, un sistema di identificazione familiare si è consolidato, superando le frequenti omonimie. Nell’agro nocerino-sarnese, come in tutta la Campania e altrove, persiste ancora oggi l’uso dello “scagnanome” (o “strangianome” a Napoli). Ma cos’è, in sostanza? Le radici risalgono all’antica Roma, dove si usavano tre nomi: il praenomen (nome proprio), il nomen (cognome indicante la gens) e il cognomen (indicante la famiglia). A questi si aggiungeva spesso l’agnomen, un soprannome distintivo ereditario, utilizzato per differenziare le sottofamiglie. In alcune aree, lo scagnanome rimane l’unico mezzo di identificazione, una sorta di codice fiscale ante litteram. Basti pensare a quanto sarebbe difficile ricordare Gaetano Bove senza il suo soprannome, Tanino ‘o mariuolo, noto a Nocera Inferiore. In contrasto con la società digitale odierna, la pratica dello scagnanome persiste, mantenendo un’identificazione personale simile a quella dei secoli passati, dove nome e soprannome sostituivano nome e cognome. A Nocera Superiore, ad esempio, Francesco Ruggiero, apprezzato scultore, è universalmente conosciuto come Ciccio ‘o scarpar. L’origine dello scagnanome spesso rispecchia l’attività lavorativa, come nel caso di Ruggiero, oppure caratteristiche fisiche; Mimm ‘o squalè e Pierino pierpterra, di cui difficilmente si saprebbe il cognome, ne sono esempi noti a Nocera Inferiore. Anche la nota panineria napoletana “Panzallegra” deve la sua fama, oltre che alla qualità dei suoi panini (o “marenne”), al considerevole peso del suo fondatore. A volte lo scagnanome indica la provenienza (Peppe ‘o sarnese), altre volte può essere anche offensivo (Nicola ‘o fetaciato o Nanninella ‘a culacchiona), o ancora, come nel caso di Armando ‘o cravunar, si riferisce al mestiere. Nelle famiglie numerose, dove i nomi si ripetevano tra le generazioni, lo scagnanome era fondamentale per distinguere gli omonimi, come ad esempio “‘o figlio e Ciccio ‘o ferrarecc”. Tuttavia, questa antichissima tradizione culturale, risalente a oltre duemila anni fa, è destinata a scomparire rapidamente, soprattutto nei centri urbani più grandi.